Column

Column

コラム

従業員教育でランサムウェアを防ぐ!今すぐ始めるeラーニングの効果的な使い方

近年、サイバー攻撃は企業にとって大きな脅威となっており、被害件数は増加し、その手口は巧妙化しています。

特に、ランサムウェアに関しては大きなニュースとなるような被害も多数報告されており、企業において適切な情報セキュリティ対策が求められています。

システムの強化を講じることはもちろん、重要な対策の一つが従業員に対する情報セキュリティ教育です。

この記事では、ランサムウェアの実態と情報セキュリティ教育について解説します。

ランサムウェア対策に適した学習法として、eラーニングのメリットやおすすめ講座を詳しく紹介します。

自社の情報セキュリティ強化を図りたい担当者様は、ぜひ参考になさってください。

1.ランサムウェアとは?その脅威と影響

ランサムウェアは数あるサイバー攻撃のうちの一つで、身代金要求型ウイルスとも呼ばれているウイルスです。

近年、特に被害件数報告が多く、独立行政法人「情報処理推進機構(IPA)」が発表する「情報セキュリティ10大脅威ランキング」でも、毎年上位にランクインしています。

まずはランサムウェアの基本情報を理解し、被害事例と企業が抱えるリスクについて詳しく解説します。

ランサムウェアの基本情報

ランサムウェアは、マルウェア(悪意のあるソフトウェア)の一種で、システムやデータの復旧と引き換えに金銭を要求するコンピューターウイルスです。

ランサムウェアの定義や仕組み、主な種類について確認していきましょう。

ランサムウェアの定義と仕組み

ランサムウェアは、「ransom(身代金)」と「software(ソフトウェア)」を組み合わせた造語です。

名称の通り、身代金を要求してくるコンピューターウイルスを指します。

身代金が要求されるということは当然「人質」が取られており、ランサムウェアが企業に対して取る「人質」は非常に重要な企業機密やシステムそのもの、顧客情報などです。

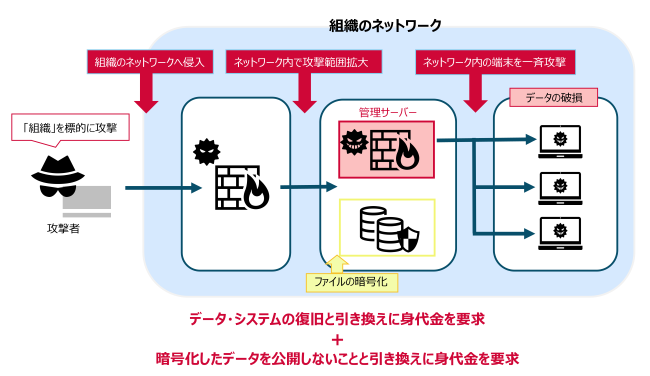

- ランサムウェア攻撃のプロセス

- 1. ネットワーク侵入

- 2. ハッキング

- 3. データ持ち出し

- 4. ランサムウェア実行

- 5. 金銭要求

以上が、一般的なランサムウェア攻撃のプロセスです。

ランサムウェアは、侵入してすぐ攻撃がスタートするわけではありません。

より高い権限を獲得するために、侵入したネットワーク内でハッキングを繰り返す内部活動を行います。

この潜伏が一定の期間ありますが、セキュリティの検知に引っかからない理由は、企業内で正規に使われているツールを悪用しているためです。

十分な情報を窃取した後に攻撃が開始され、ファイルを暗号化したりシステムにロックをかけたりと、企業の機能を停止させます。

最近では、ランサムウェア攻撃のプロセスの「4.ランサムウェア実行」をスキップして、窃取したデータを公開しない代わりに金銭を要求するノーウェアランサム攻撃や、暗号化からの復号とデータ公開の二段階で脅迫してくる二重恐喝(ダブルエクストーション)も増加しています。

(「ランサムウェア、あなたの会社も標的に?被害を防ぐためにやるべきこと」参考に作成)

主な種類と特徴(暗号化型、漏洩型など)

ランサムウェアにはいくつか種類があり、それぞれで企業に与える被害の内容や大きさが異なります。

暗号化型

暗号化型は最も一般的なランサムウェアの一つで、前述したように組織内のデータを不正に暗号化します。

画面ロック型

画面ロック型も、ランサムウェアの代表的な手口です。

企業のシステムや端末をロックし、アクセスや運用ができない状態にします。

消去型

消去型のランサムウェアは、組織内のデータを不正に消去し、データ復旧と引き換えに金銭を要求します。

暴露(漏洩)型

暴露型は、窃取したデータを外部に漏洩させると脅迫する手口のランサムウェアです。

暗号化した上で脅迫するケースが一般的ですが、近年では暗号化せずにそのまま暴露すると恐喝するノーウェアランサム攻撃も多く見られます。

いずれのランサムウェアも企業にとって甚大な被害をもたらし、身代金を支払ったとしても正常に戻る保証はありません。

ランサムウェアの被害事例

ランサムウェアは国内外で多くの被害が報告されています。

標的となる企業は中小企業であることが多いですが、近年では大企業も狙われることが多く、その被害の影響力から大きなニュースになることが増えています。

企業における実例とその影響

企業における被害事例では、2024年に発生したKADOKAWAへのランサムウェア攻撃が記憶に新しいのではないでしょうか。

2024年6月、グループ内へのランサムウェア攻撃により、ニコニコ動画の停止、25万人以上の個人情報や社内文書の流出など多くの被害が報告されました。

KADOKAWAは、これらの補償やデータ復旧に多額の費用を要し、さらに一時は株価も下落することになりました。

また、同年10月にはサイゼリヤもランサムウェア攻撃の被害を報告しています。

約6万人分の個人情報流出の可能性があり、一部サービスが停止する事態となりました。

中小企業が特に狙われる理由

前項では誰もが知る大企業の被害事例を紹介しましたが、近年ではその標的が中小企業に移りつつあります。

大きな理由の一つとして、中小企業は大企業と比較してセキュリティが脆弱な傾向にあるためです。

中小企業は、セキュリティに費やせるコストや人員が限られ、リソースの問題でセキュリティ対策が強化できないケースが少なくありません。

バックアップ体制が整備されておらず自社でデータ復旧させることが困難なため、身代金を払う可能性が高いと認識されていることも要因です。

また、「大企業でもない自社は標的にならないだろう」「狙われるような重要な情報はないだろう」という認識が甘く、セキュリティ対策が十分でない企業も多くあります。

しかし、中小企業であるからこそ、被害に遭った際には企業の存続に関わるほど深刻な事態になる可能性が高いのです。

ランサムウェアの脅威と被害によって企業が抱えるリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

ランサムウェア攻撃がもたらすリスク

ランサムウェア攻撃がもたらすリスクには、例えば次のようなことが挙げられます。

- ・経済的損失

- ・企業イメージの低下

- ・情報漏洩

- ・法的リスク

それぞれのリスクについて、具体的な内容を理解しておきましょう。

経済的損失

ランサムウェアの攻撃により、身代金の支払いやデータやシステムの復旧費用、業務が停止したことによる売上減少など、さまざまな経済的損失が生じます。

個人情報流出が起きた場合には被害者への補償も発生しますし、再発防止のために従来以上のコストを投じてセキュリティ対策を強化する必要があるでしょう。

ランサムウェアによる実質的な損失は多岐に渡り、内容によっては高額になる場合も少なくありません。

企業イメージの低下

ランサムウェア攻撃による個人情報流出やシステム障害が起きた場合、企業の信用は失墜し、ブランドイメージに大きなダメージを与えます。

被害事例でも紹介したように、株価の下落が分かりやすい例です。

顧客離れや社会的評価の低下を招き、売上低下が懸念されるとともに、金融機関や取引先との契約などさまざまな面への影響が考えられます。

情報漏洩

個人情報流出はもちろん、自社の知的財産の流出も企業にとって大きなリスクになりえます。

個人情報流出に対しては補償などの実質的な損失が生じ、知的財産流出は競合他社に情報を利用されるリスクがあります。

法的リスク

ランサムウェア攻撃により、法的リスクを負う可能性もあります。

個人情報保護法や会社法など各法律に基づき、違反とみなされた場合には賠償責任や刑罰が科せられる可能性があります。

2.eラーニングで実現する質の高い情報セキュリティ

年々脅威を増すランサムウェアに対し、企業としてはさまざまな対策が求められています。

中でも、従業員への情報セキュリティ教育は重要な対策の一つです。

ランサムウェアに代表されるサイバー攻撃に適した情報セキュリティ教育として、eラーニング学習の効果の高さが評価されています。

ここからは従業員教育の必要性と課題、eラーニング活用のメリットと具体的な学習内容について解説します。

従業員教育の必要性と課題

企業が講じるべきセキュリティ対策において、従業員への教育は必要不可欠です。

なぜなら、ランサムウェア感染の原因には、ファイルの開封やリンクへのアクセスなどの人的要因が多数報告されているからです。

従業員教育を行うにあたり、情報セキュリティ教育の現状と、教育が不十分な故に懸念されるリスクについて理解を深めましょう。

サイバーセキュリティ教育の現状と不足点

国内でのランサムウェア被害報告が増加傾向にあることから分かるように、企業における情報セキュリティ教育は十分なレベルに達していないのが現状です。

特に、次のような点が不足しています。

- ・学習頻度が低い(定期的に行っていない)

- ・最新情報にアップデートされていない教材を使っている

- ・形式だけの学習になっている

これらの課題を抱えたままの企業が多く、企業としての情報セキュリティリテラシーの低下を招いています。

従業員の知識不足がもたらすリスク

情報セキュリティ教育が十分でなく、従業員が知識不足である場合、不用意なファイルの開封やフィッシングサイトへのアクセスなどが起こり得ます。

その結果、ランサムウェアなどのサイバー攻撃の侵入を防げず、大きな被害につながる可能性が高まります。

eラーニングのメリット

eラーニングは、近年テレワークなど勤務形態の変化に伴い多くの企業で従業員教育のために導入され、人材育成への投資の活発化や、効率的な学習形態として浸透した学習方法です。

オンライン学習とも呼ばれ、インターネットを通じ、講義動画を視聴したり、インタラクティブな教材を使い学習したりすることができます。加えて、講義の配信や進捗管理、成績の記録などを一元管理できる機能を備えたLMS(学習管理システム)を用いた学習スタイルも多くの企業で導入されており、学習の目的によって使い分けることが可能です。

特に、全社教育を目的とする学習では、個々のペースで学習に取り組めることと、LMSの機能を使って受講・運営両方を効率的かつ教育の質を保つことができることが、ニーズが高い理由が挙げられます。

全社教育の手軽さと効率性

eラーニングは、インターネット環境と対応デバイスがあれば、いつでもどこでも学習ができます。

従来の集合研修では全社教育を行うために多くの時間と労力が必要だったため、効率よく教育を進めることが困難でした。

しかしeラーニングであれば、講師の手配や場所の確保、スケジュール調整は不要です。

研修の運営がスムーズにでき、管理者の負担が大幅に軽減するとともに教育コストも抑制することができます

従業員もeラーニングで研修を受講することで開催場所へ移動する必要もなく、通常業務への影響が最小限に抑えられます。

個別学習の提供

eラーニングのメリットの一つとして、精度の高い個別学習が可能になることが挙げられます。

自分の好きなタイミングと場所で取り組めるため、個人のペースに合わせて受講することができます。

また、eラーニングは繰り返し学習が可能です。

全ての受講者が同じ内容の研修を受講することが可能なので、社内の共通言語が増えて自然と意識変革につながるでしょう。

ランサムウェア対策の学習内容

ランサムウェア対策として学ぶべき学習内容は、とにかく侵入を防ぐことです。

そのために攻撃の兆候を見極め、適切に対処するスキルを身に付けます。

攻撃の兆候を見極めるポイント

ランサムウェアの感染経路で、気をつけておきたいポイントをご紹介します。

- ・不審なメールの添付ファイル・リンク

- ・Webサイトのブラウジング

- ・ソフトウェア・ファイルのダウンロード

- ・外部記録メディアの接続

自分が業務で触れるものの中に、ランサムウェアの感染経路になり得るものがないか確認します。

例えば、メールに関しては送信元アドレスやドメインに不審な点が多い傾向にあります。

ランサムウェアが潜んでいる可能性のあるWebサイトは、不正なポップアップが多かったり読み込み速度が極端に遅かったりすることが特徴です。

それぞれの感染経路からの侵入を防ぐため、必要な知識を身に付けます。

疑わしいメールやリンクの対処法

ランサムウェア対策の学習では、知識を学んだうえで適切な対処スキルを身に付けることが重要です。

- ・疑わしいメールやリンクを安易に開かない

- ・不正なソフトウェアをダウンロードしない

- ・不審なメールを受信したら社内規定に基づいて報告する

- ・外部記録メディアをウイルスチェックする

このような注意点に気を付けるために、ランサムウェアを理解し、具体的な対処方法を学ぶことが必要です。

3.おすすめのランサムウェア対策講座

i-netschoolの情報セキュリティコースでは、ランサムウェアをはじめとしたサイバー攻撃対策に役立つ講座を多数提供しています。

累計受講者数は66万人を超え、多くの企業から高い評価をいただいているeラーニングコースです。

ここからは、具体的な講座内容と、おすすめコースの組み合わせを紹介します。

効果の高い情報セキュリティ教育をご検討の際には、ぜひ参考にされてください。

具体的な講座内容の紹介

i-netschoolの情報セキュリティコースでは、サイバー攻撃対策からソーシャルメディアの利用法など、幅広い講座を取り揃えています。

従業員の情報セキュリティ意識とスキル向上に役立つ講座について、具体的な内容をご紹介します。

ランサムウェア対策基礎講座

ランサムウェア対策には、「情報セキュリティの基礎知識コース」と「ウイルス感染対策コース(ウイルス感染を最小限に抑えるために)」がおすすめです。 基本知識を習得し、実践による演習で本当に使えるように学習します。

情報セキュリティの基礎知識コースでは、企業の情報資産を保護するために必要な知識と従業員としての適切な行動を学びます。

学習内容はカスタマイズ可能で、業種や企業に合わせた教育内容や事例等を追加でき、より具体的な学習ができます。

「ウイルス感染対策コース」では、より詳しいランサムウェア対策と実践的なスキルを身に付けます。

情報セキュリティの基礎知識コースの詳細は、こちらで確認できます。

>>情報セキュリティの基礎知識コース

実践的なネットワーク切り離し訓練

実践的なネットワーク切り離し訓練は、「ウイルス感染対策コース(ウイルス感染を最小限に抑えるために)」内に組み込まれた演習訓練です。

ランサムウェアに感染してしまった場合でも、リスクを最小限に抑えるためのスキルを学びます。

必要な知識や感染時の手順を学んでいたとしても、いざその時になると迅速に行動することは難しいものです。

あらかじめ実践的な訓練を経験することで、ウイルス感染時に落ち着いて適切な判断が可能になります。

ウイルス感染対策コースの詳細は、こちらで確認できます。

>>ウイルス感染対策コース

おすすめのeラーニングコース組み合わせ

i-netschoolでは、人気の情報セキュリティコースをはじめ、幅広い分野のeラーニングコースを提供しています。

より質の高い従業員教育をお求めの際には、必要なコースを組み合わせた学習がおすすめです。

サイバー攻撃対策おすすめコース

重点的かつ効率よくサイバー攻撃対策をしたい場合は、必要な講座をピックアップすることも可能です。

特に下記の3コースがおすすめ。

- ・情報セキュリティ基礎コース

- ・標的型攻撃メール対策コース(標的型攻撃メールから情報資産を守るために)

- ・ウイルス感染対策コース(ウイルス感染を最小限に抑えるために)

情報セキュリティ基礎コースでは、情報セキュリティの重要性と必要な基礎知識を学びます。

情報セキュリティ事故の例から対策の重要性を理解し、パスワード管理や情報の社外持ち出し手順など、業務の中で守るべき基本的なルールの徹底を図ります。

標的型攻撃メール対策コースは、メールのチェックポイントや手口の一つである標的型ランサムウェア攻撃について学べるコースです。

最新の標的型攻撃メールの事例をもとに、不審なメールへの対応方法など具体的な対応スキルを身に付けます。

ウイルス感染対策コースは、感染の際の対処法を実践的に学習できるコースです。

ウイルスの侵入経路について理解して危機管理意識を高めるとともに、感染時の具体的な対処法を学びます。

「ネットワーク切り離し訓練」では、ウイルスに感染した端末を迅速かつ適切にネットワークから切断するシミュレーションが可能です。

各コースの詳細は、こちらから確認できます。

>>eラーニング各コース

従業員の意識向上を目指す!個人情報保護+情報セキュリティ

情報セキュリティと同様に、従業員に高い意識が求められるのが個人情報の取り扱いです。

近年、さまざまな企業の個人情報漏洩が問題になっていますが、すべてがランサムウェアなどのサイバー攻撃被害というわけではありません。

従業員による誤送信や紛失など、人為的ミスも多く報告されています。

情報セキュリティと合わせて個人情報保護に関する学びを深めることで、情報漏洩のリスクマネジメントにより高い効果が期待できます。

個人情報保護コースは、こちらから確認できます。

>>個人情報保護コース

新入社員にも高い意識を!内定者・新入社員パック+情報セキュリティ

新入社員教育向けの「内定者・新入社員パック」と情報セキュリティコースを組み合わせることで、情報セキュリティ意識を育みます。

ランサムウェア攻撃は、一人の誤った判断がきっかけで企業に大きな損失をもたらす可能性がある脅威です。

通常業務を開始する前に、新入社員に正しい知識とスキルを身に付けさせることが不可欠です。

内定者・新入社員パックは、こちらから確認できます。

>>内定者・新入社員パック

4.まとめ

ランサムウェアによる被害は、企業にとって深刻な脅威です。

eラーニングによる実践的な情報セキュリティ教育を行うことで従業員の意識向上を図り、企業としての情報セキュリティリテラシー向上を目指しましょう。

i-netschoolの情報セキュリティコースは、ランサムウェア対策をはじめ、幅広い情報セキュリティ教育に適したeラーニングコースです。

業種に合わせた教材のカスタマイズも可能ですので、お気軽にご相談ください。

i-netschoolはeラーニング事業歴20年以上。これまでのノウハウをもとに、eラーニングに関するお役立ち情報を発信しています。