Column

Column

コラム

標的型攻撃メールの脅威から企業を守る!eラーニングで学ぶ実践的対策

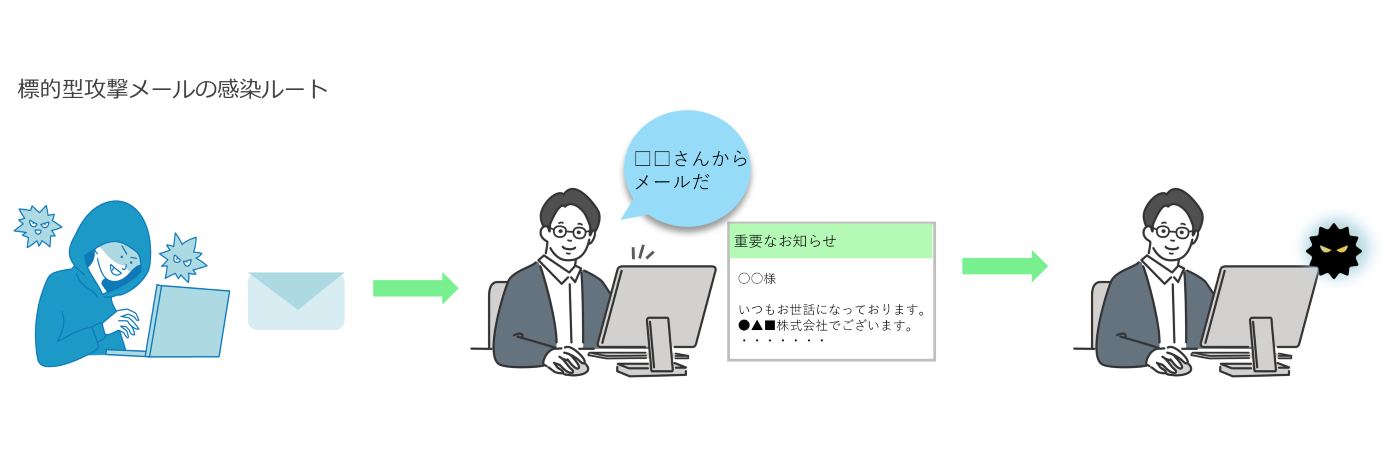

標的型攻撃メールは、社内の連絡メールや取引先からの業務に関するメールを装い、ごく自然に従業員のもとに届きます。

一見では通常のメールと見分けが難しいのが、標的型攻撃メールの怖いところ。

業務メールだと思い込みファイルの開封やリンクへのアクセスをしてしまい、知らない間にマルウェアに感染していたという被害が後を絶ちません。

標的型攻撃メールの脅威から企業を守るためには、従業員一人ひとりが正しい知識と適切な対処法を学ぶことが重要です。

企業としては、従業員に充実した情報セキュリティ教育を行うことが急務と言えるでしょう。

この記事では、標的型攻撃メールの概要と、企業が講じるべき具体的な対策について解説し、さらに情報セキュリティ教育に最適なeラーニング講座をご紹介します。

1.標的型攻撃メールとは?その仕組みと脅威

標的型攻撃メールとは、数あるサイバー攻撃の手口の一つです。

近年、サイバー攻撃による被害件数は増加傾向にあり、その手口も複雑化しています。

とりわけ、標的型攻撃メールは非常に巧妙な手法で送られてくるため、見極めが困難です。

対策のためには、標的型攻撃メールの特徴について理解する必要があります。

まずは、標的型攻撃メールの概要や攻撃の仕組み、攻撃によって企業にもたらされるリスクを解説します。

標的型攻撃メールの概要

標的型攻撃メールは、大量にばら撒かれているスパムメールとは異なり、ターゲットを限定して作られたメールによるサイバー攻撃です。

その具体的な特徴と、メールを用いた他のサイバー攻撃との違いについて確認していきましょう。

定義と特徴

独立行政法人「情報処理推進機構(IPA)」によると、標的型攻撃メールは「情報窃取を目的として特定の組織に送られるウイルスメール」と定義づけられています。

具体的には、次のような特徴があります。

- ・実在する組織名や個人名を詐称している

- ・受信者の業務に関わりのある内容を話題にしている

- ・ウイルスが検知されない場合が多い

- ・海外のIPアドレスから送信されている場合が多い

- ・感染後に目立った症状が出ないことが多い

- ・外部の指令サーバーと通信している

- ・長期間にわたり、内容を変えて標的となる組織に送られる

攻撃者は、受信者が不信感を持たずにメールを開封するよう、さまざまな方法を駆使してメールを作成しています。

国内でも、標的型攻撃メールの被害は多数報告されています。

独立行政法人「情報処理推進機構(IPA)」が発表する「情報セキュリティ10大脅威ランキング2025」において、標的型攻撃メールは10年連続でトップ10にランクインしました。

他のサイバー攻撃との違い

メールを使ったサイバー攻撃には、さまざまな種類があります。

例えば、芸能人をかたるメールや、応募していない懸賞の高額当選メールなどを受け取った経験がある人は多いのではないでしょうか。

誰から送られているのか分からない、内容に身に覚えもない。

そんな明らかに怪しいメールであれば、不信感が生じて警戒することは容易です。

しかし、標的型攻撃メールは知人や家族を装い、自然な内容を話題にし、悪意を隠して近付いてきます。

|

スパムメールと標的型攻撃メールの違い |

||

|

スパムメール |

標的型攻撃メール |

|

|

ターゲット |

セキュリティ対策が不十分なパソコン |

特定の組織の情報 |

|

宛先 |

不特定多数 |

少数の組織 |

|

送信者名 |

偽名や他人 |

信頼できそうな組織や人物 |

|

内容 |

誰にでも関係がある内容 身に覚えがない内容 |

受信者に関わりの深い内容 送信者が取り扱っている内容 |

|

記述言語 |

英語 |

受信者が使っている言語 |

|

感染後の症状 |

何らかの異常が見られる |

目立った異常が見られない |

|

ウイルス対策ソフト |

大半が検知される |

検知できない場合が多い |

攻撃の仕組みと手法

送信者名や内容を巧妙に偽装したメールを送ってくることから分かるように、標的型攻撃メールは綿密な計画のもとに攻撃が実行されています。

標的型攻撃メールの仕組みと、具体的な手法について確認していきましょう。

攻撃の仕組みから注意点を知る

標的型攻撃メールは、一般的に以下のプロセスで攻撃が行われます。

1. 情報収集される

標的となる組織に関する情報を収集します。

メールなどが盗聴されることもあり、得られた情報から攻撃手段が検討されます。

2. 初期潜入される

事前調査での情報をもとに、標的組織内のデバイスへのマルウェア感染などを試みます。

従業員などに届くメールは、この段階のものです。

潜入が成功するまで、長期にわたって複数回送られることも特徴の一つです。

3. いつの間にか攻撃基盤が構築される

潜入に成功した後、攻撃者のサーバーと通信可能な環境が構築されます。

この段階でも端末に異常が見られることはなく、多くのユーザーが感染に気付いていません。

4. 内部に侵入される

組織内のシステム内で、攻撃者による情報収集が行われます。

より機密性の高い情報の窃取や管理者権限の奪取が進められます。

5. 攻撃が実行される

システム内部の情報収集が完了すると、攻撃が実行されます。

重要な情報が攻撃者のサーバーに送信されるなど、この段階で攻撃の実態が見えることが大半です。

このように、攻撃者は綿密な計画と巧妙な手口で標的に近付いてきます。

侵入されてしまうと攻撃の実行までは目立った症状がないため、感染に気付くことが難しいのが現状です。

攻撃の仕組みを理解し、侵入を阻止できる段階で適切に対処することが重要です。

よく使われている技術や具体的な手口(偽装メール、リンククリックなど)

標的型攻撃メールは、受信者が「マルウェアを端末に感染させる行動」を起こすよう、罠が仕掛けられています。

一般的には、次のような行動がマルウェア感染を引き起こします。

- ・添付ファイルを開封する

- ・メールにあるURLをクリックする

そして、これらの行動を促すよう、メールにはさまざまな工夫がされています。

|

標的型攻撃メールに用いられる手口の例 |

|

|

項目 |

具体的な手口の例 |

|

件名 |

・「至急」「緊急」など開封を促す文言を入れる ・「Re:〇〇」など返信を装う |

|

内容 |

・URLクリックやファイル開封を強く促している ・表記されているリンクと、リンク先が異なっている |

|

添付ファイル |

・exe、scrなどの実行ファイルが添付されている ・ショートカットファイルが添付されている ・アイコンが偽装されている ・ファイル拡張子が偽装されている |

標的型攻撃メールが企業にもたらすリスク

標的型攻撃メールにより端末がマルウェアに感染してしまうと、さまざまなリスクが生じます。

具体的にどのような被害が考えられるのか、確認していきましょう。

情報流出の深刻さ

標的型攻撃メールをはじめとしたサイバー攻撃による被害として、情報の流出が挙げられます。

顧客情報や従業員情報などの個人情報の他、取引先との契約内容や製品に関する情報など、企業の機密情報も重要な情報資産です。

個人情報が流失した場合、企業は速やかに報告と謝罪をし、被害者に対して賠償責任を負います。

流失した個人情報の件数が多ければ、数千万円から数億円の賠償額になることも考えられるでしょう。

また、自社の製品に関する情報が流出すれば、有用な情報を競合他社に利用される危険性もあります。

業務停止や経済的損失の可能性

標的型攻撃メールによって端末がマルウェアに感染した場合、社内システムが機能しなくなる可能性があります。

業種によって具体的な被害は異なりますが、製造や物流がストップしてしまったり、発注や受注ができなかったりといった事態も起こり得ます。

このように業務に大きな影響をもたらし売上の低下を招くとともに、損害賠償が発生すれば経済的な損失だけでなく、取引先企業や消費者からの社会的信用を失う可能性もあるでしょう。

2.eラーニングで学ぶ標的型攻撃メール対策

標的型攻撃メールに対して企業が講じるべき対策の中でも、従業員への情報セキュリティ教育は重要なポイントです。

ここまで解説してきたように標的型攻撃メールは非常に巧妙に作成されており、ウイルス対策ソフトにも検知されないことが多く、受信者が最後の砦となるためです。

ここからは、従業員教育の重要性と、情報セキュリティ教育に最適なeラーニングのメリットや学習内容について解説します。

従業員教育の重要性

標的型攻撃メールへの対策として、パスワードの強化やセキュリティソフトの導入など、従業員がセキュリティに対する意識を高めることが重要であることは前述したとおりです。

標的型攻撃メールは巧妙な手口で普通のメールを装って送られるうえに、ウイルス対策ソフトでは検知できません。

もし、標的型攻撃メールを受信した場合でも、標的型攻撃メールだと見破ることができれば、適切に対処し攻撃を防ぐことにつながります。

サイバー攻撃の兆候や対処法を知る

情報セキュリティ教育の目的の一つは、サイバー攻撃に関する知識を身に付け、従業員のセキュリティ意識を高めることです。

例えば、下記の行動は適切なポイントを知らないことによって引き起こされ、それにより深刻な事態に発展する恐れがあります。

- ・不審なメールに警戒心を持たず、ファイルを開封してしまった

- ・不審なメールに気付いたが、誰にも報告しなかった

- ・予測されやすいパスワードを利用している

- ・安全性の低いフリーWi-Fiを利用している

- ・サイバー攻撃の種類やリスクについて理解していない

サイバー攻撃の実態を理解することで、従業員のセキュリティ意識が向上し、上記のような「うっかり」や「不十分なセキュリティ対策」などのリスクが軽減します。

知識に基づいた意識の向上は、企業を守るセキュリティ対策実現の第一歩となるでしょう。

人的要因が感染に及ぼす影響

標的型攻撃メールにおいて、ファイルの開封やリンクのクリックなど、最終的に人的要因がウイルスの侵入を許してしまうことは少なくありません。

それ故に、従業員への情報セキュリティ教育は重要であり必要不可欠です。

eラーニングを活用するメリット

情報セキュリティ教育では、標的型攻撃メールをはじめとするサイバー攻撃の脅威や、被害の実態、具体的な対処法などを学びます。

これらを効率良く、さらに実践的な能力を身に付けられる学習方法としてeラーニングの導入がおすすめです。

eラーニングは、LMSと呼ばれる学習管理システムとインターネット環境を介した学習方法です。

パソコン・スマホなどの対応デバイスとインターネット環境があればどこでも学習でき、企業における研修や従業員教育に大きなメリットをもたらします。

全社教育の効率化

eラーニング導入は、情報セキュリティ教育をはじめとした全社教育の効率化に寄与します。

現代社会には、情報セキュリティや個人情報保護、コンプライアンスなど、業種や部署に関係なく全従業員が学ぶべき新しい常識が多くあります。

しかし、従来の集合研修では、全従業員に対して研修を開催すること自体が困難でした。

講師の手配や従業員のスケジュール調整、試験の採点や評価など、研修に関わる業務は膨大で管理側の負担は深刻な課題でした。

そのうえ、従業員の理解度に応じたフォローなども難しく、教育の均一化が図れていなかったのが現状です。

eラーニングを導入することで、従業員は自分の好きなタイミングで個別学習ができます。

学習だけでなく試験や評価もeラーニングのシステム内で完結するため、研修に関わる業務の簡略化が実現します。

試験の合格ライン設定や復習設定も可能なため、確実な知識習得が可能になり、教育の均一化も図れるでしょう。

反復学習による知識の定着

eラーニングでは、気になる講座や理解が足りない分野を何度でも学習できます。

反復学習によって理解が深まり、知識の定着が期待できます。

特に、情報セキュリティ教育は反復学習が重要です。

サイバー攻撃は変化のスピードが速く、サイバー攻撃の数は増え続け、新たな手口が次々に発生しています。

そのため、最新のサイバー攻撃に関する情報を定期的かつ継続的に学習する必要があります。

最新情報に対応したeラーニングで定期的に反復学習することで、従業員の意識と知識が定着し、企業としての高いセキュリティリテラシーの維持を可能にするでしょう。

eラーニングの導入によって、企業における全社教育の効率化と質の向上が実現します。

eラーニングの導入効果・効率化はこちらの記事を参考にしてください。

>>【事例あり】eラーニングの導入効果は?より効果を高めるポイントも解説!

標的型攻撃メール対策に特化した学習内容

eラーニングでは、最新の標的型攻撃メールへの対策に特化した学習を提供しています。

ここからは、学習の例をいくつか紹介しましょう。

標的型攻撃メールの見分け方を学ぶ

標的型攻撃メールを受信した際には、まずそれが攻撃メールだと気付くことが重要です。

eラーニングによる学習では、実際の手口を用いたメールの受信画面を使い疑わしいポイントを見分けます。

- 標的型攻撃メールの見分け方

- ・送信元がフリーアドレスでないか

- ・実在するアドレスに似せた偽アドレスではないか

- ・実行ファイルが添付されていないか

- ・アイコンやファイル拡張子が偽装されていないか

- ・リンクURLが偽装されていないか

- ・文章が不自然ではないか

- ・署名に誤りがないか

標的型攻撃メールのシミュレーション体験

eラーニングでは、再現度の高いシミュレーション学習が可能です。

講師による講義形式の研修や単純な映像学習では体験できない実践的な学習であり、eラーニングの強みの一つです。

不審なメールを受信した場合や実際に端末がウイルスに感染してしまった際に、適切な手順を学んでいたとしても迅速に行動できるとは限りません。

対処法や操作手順を見たり聞いたりしていても、頭で理解しているだけでは判断に迷いが生じることもあるでしょう。

eラーニングによるシミュレーションを経験することで、実体験に基づいた、より実践的なスキルを習得できます。

3.おすすめの標的型攻撃メール対策講座

i-netschoolでは、標的型攻撃メールの他、さまざまなサイバー攻撃の対策講座が提供されています。

情報セキュリティコースは、累計受講者数66万人を超え、多くの企業から高い評価を頂いている人気のeラーニングコースです。

ここからは、i-netschoolが提供する標的型攻撃メールの対策講座を紹介します。

具体的な講座の内容と特徴

基本知識を学べる講座

情報セキュリティの基礎知識コースでは、情報セキュリティに関する基本的な知識を学びます。

情報セキュリティ事故による被害の実例や影響がどのように起こるのか具体的に紹介しているため、より主体的に情報セキュリティの重要性を認識できる講座です。

また、パスワードの管理方法や情報の持ち出しに関するルールなど、情報資産を守るための適切な行動も学びます。

情報セキュリティの基礎知識コースは、こちらから確認できます。

>>情報セキュリティの基礎知識コース

攻撃シナリオに基づく実践的な講座

ウイルス感染対策コースでは、シミュレーション学習を通して実践的なスキルを身に付けます。

ランサムウェアや標的型攻撃など近年のサイバー攻撃の傾向を学び、実際に感染が発覚した場合の適切な行動を確認します。

ネットワークの切り離し訓練は、この講座の中でも特におすすめのポイントです。

再現度の高いシミュレーション体験により、学んだことを知識として得るだけではなく、自分のスキルに変換できます。

ウイルス感染対策コースは、こちらから確認できます。

>>ウイルス感染対策コース

おすすめのeラーニングコース紹介

標的型攻撃メールの対策には、次のコースもおすすめです。

必要なコースを厳選して受講することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

納得!実践!情報セキュリティ

納得!実践!情報セキュリティコースでは、3Dアニメーションを用いて情報セキュリティの重要性やウイルス対策が学習できます。

メールの送受信に関する注意点や不審なメールへの対処法、Webサイト閲覧時の注意など、業務の中で必要な行動を分かりやすく解説しています。

業種に応じた情報セキュリティ事故の事例追加や独自のルールの紹介など、必要に応じたカスタマイズも可能です。

納得!実践!情報セキュリティコースは、こちらから確認できます。

>>納得!実践!情報セキュリティコース

標的型攻撃メールから資産を守る

標的型攻撃メール対策コースでは、標的型攻撃メールのさまざまな手口を紹介し、不審なメールの見分け方と対処法などを解説しています。

2024年12月に全面リニューアルされ、より分かりやすく、学習効率の上がるデザインにアップデートされました。標的型攻撃メールに関する最新の動向や被害事例なども追加された、情報セキュリティの最先端を学べるコースです。

標的型攻撃メールのチェック練習では、受信メールのサンプル画面を用いて具体的な手口を見破る練習ができます。

標的型攻撃メール対策コースは、こちらから確認できます。

>>標的型攻撃メール対策コース

4.まとめ

標的型攻撃メールは、特定の組織に対して入念な情報収集を行ったうえで仕掛けられるため、見極めが難しいサイバー攻撃です。

ウイルス対策ソフトに検知されないものも多く、従業員の情報セキュリティ意識と判断力が重要なカギとなるでしょう。

自社の情報や従業員、顧客を守るために、企業は全従業員に知識と意識を向上させる情報セキュリティ教育を行うことが求められています。

i-netschoolでは、企業の情報セキュリティ教育をサポートするeラーニングコースを多数提供しています。

充実したカリキュラムで、学習効果の高い従業員教育が可能です。

業種による教材のカスタマイズも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

i-netschoolはeラーニング事業歴20年以上。これまでのノウハウをもとに、eラーニングに関するお役立ち情報を発信しています。